Por Matías Leandro Rodríguez.

En julio de 2015 entraba en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación. Un código pensado desde la pluralidad, la autonomía y los derechos humanos como norte. Un código que dejó atrás la moral única, el tutelaje estatal sobre los cuerpos y la familia como institución cerrada y obligatoria. Se abría una etapa de reconocimiento jurídico de lo diverso: familias ensambladas, vínculos afectivos no reproductivos, voluntad procreacional, capacidad jurídica plena para todas las personas.

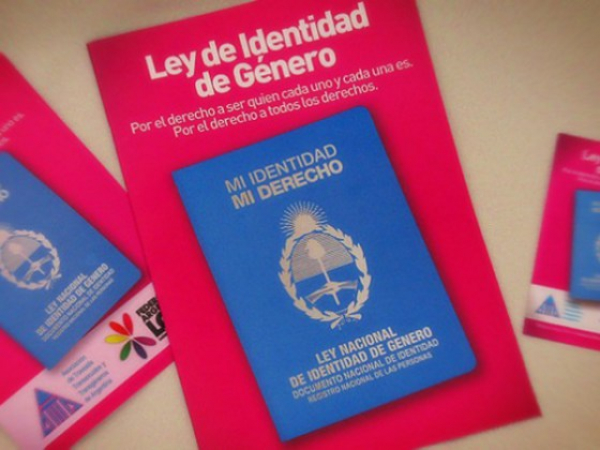

Diez años después, mientras podríamos estar debatiendo lo que aún falta – reconocer jurídicamente la multiparentalidad, profundizar el acceso igualitario a la justicia para infancias y adolescencias, revisar el modelo curatela -, asistimos con estupor a una ofensiva legislativa que parece salida del siglo pasado. Diputados y diputadas de los bloques más conservadores acaban de presentar un proyecto que propone modificar la Ley de Identidad de Género. Y no para ampliarla, sino para podarla, recortarla y desnaturalizarla.

La propuesta pretende quitar al Estado la obligación de garantizar intervenciones médicas para personas mayores de 18 años que deseen acceder a tratamientos de adecuación corporal. Requiere autorización judicial para menores de edad, además de informes psicológicos y consentimiento parental. Y como si esto no fuera suficiente, prohíbe al Estado “promover construcciones ideológicas sobre el género”. La expresión no es solo ambigua: es peligrosa. Porque bajo el eufemismo de «neutralidad estatal», se busca reimplantar un modelo único y binario de ser.

En términos jurídicos, el proyecto es groseramente inconstitucional. Atenta contra el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, consagrado en la Convención Americana. Desconoce el principio de autonomía progresiva en niños, niñas y adolescentes, establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño. Y pretende invalidar el derecho a la identidad, que ya ha sido reconocido como derecho personalísimo, inalienable e irrenunciable.

Pero además de inconstitucional, es perverso. Porque busca colocar el deseo de vivir conforme a la propia identidad como algo sospechoso, enfermizo, ideológico. Porque vuelve a medicalizar cuerpos que solo piden ser reconocidos. Porque reintroduce la lógica del tutelaje, del permiso, del control sobre vidas ajenas.

En una década en la que deberíamos haber avanzado en garantizar el acceso efectivo a derechos, este proyecto propone retroceder en nombre de un supuesto “sentido común” que niega realidades vividas, suprime existencias concretas y pretende silenciar el sufrimiento estructural de las personas trans y no binarias.

El Código Civil y Comercial vino a poner fin a la idea de que había una única forma correcta de vivir. Reconoció que las personas tienen derecho a construir sus proyectos vitales según sus propias convicciones, sin que el Estado decida por ellas. Hoy, esa conquista está en peligro. Y no por errores técnicos, sino por decisiones políticas deliberadas que usan el derecho como herramienta de exclusión.

No hay neutralidad posible cuando se trata de derechos humanos. O se garantiza el acceso, o se colabora con la exclusión. Y eso, ni más ni menos, es lo que está en juego.

Quien se escandaliza porque el Estado acompañe identidades diversas, no es neutral: está militando el privilegio de unos pocos. Quien reclama “libertad” para cerrar hospitales o negar tratamientos, no está ampliando derechos: está dejando morir en nombre de una idea de libertad que no incluye a todos.

Diez años después, el Código nos sigue interpelando: ¿para qué sirve el derecho sino para abrazar lo distinto? ¿Para qué sirve el Estado sino para reparar las desigualdades históricas?

Defender la Ley de Identidad de Género no es solo una cuestión de legalidad. Es un deber ético. Es una forma de decir que no todo vale. Que hay límites que no se negocian. Y que los derechos conquistados con lucha y dolor no se tocan.

Ni un paso atrás. No en nuestro nombre. No con nuestro derecho.