Por Matías Leandro Rodríguez – Abogado, Comunicador / IG matiasleandro09 /

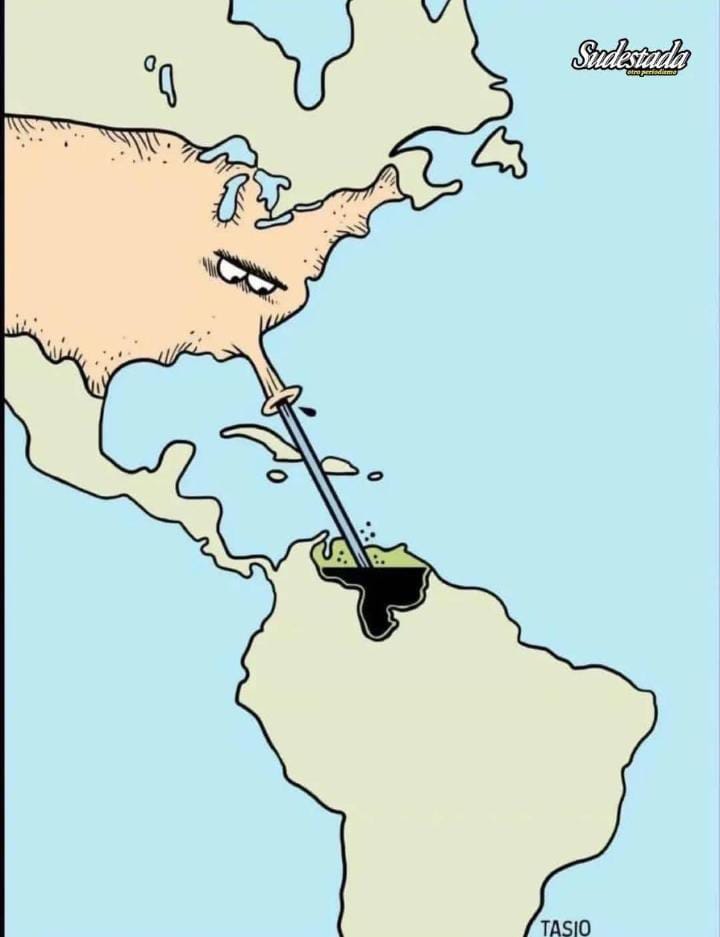

No hay sorpresa en lo ocurrido. Hay, en todo caso, confirmación. Estados Unidos no “reacciona”: actúa como siempre. Y lo hace con la naturalidad de quien se sabe históricamente impune. (Imagen de Portada Propiedad Revista Sudestada.)

Los ataques militares sobre Caracas no inauguran una etapa nueva ni excepcional del orden mundial. Son parte de una práctica sistemática, reiterada y coherente con una política exterior que, desde hace décadas, concibe al derecho internacional no como un límite, sino como un obstáculo circunstancial cuando deja de ser funcional a sus intereses.

Estados Unidos no viola el derecho internacional por error ni por exceso. Lo hace porque puede. Porque ha construido, tras la Segunda Guerra Mundial, un sistema jurídico global del cual se proclama garante, pero frente al cual se reserva el derecho de excepción permanente. La contradicción no es nueva: quien se presenta como defensor del orden internacional es, a la vez, su principal infractor.

Desde Vietnam hasta Irak, desde Afganistán hasta Libia, desde Panamá hasta Siria, el patrón se repite con una regularidad inquietante. Primero se identifica un enemigo – real o construido -, luego se lo define como amenaza global y finalmente se interviene. Las consecuencias humanas, los Estados devastados, las generaciones quebradas y los derechos suspendidos rara vez forman parte del balance oficial. La guerra se convierte así en un método aceptable, casi pedagógico, para disciplinar al mundo.

En ese esquema, Venezuela no es una anomalía. Es una pieza más de una lógica imperial que no tolera márgenes reales de autonomía, especialmente en América Latina. La región conoce bien esta historia: intervenciones directas e indirectas, bloqueos, asfixias económicas, golpes “blandos” y, cuando todo eso no alcanza, la fuerza militar. Cambian los contextos, pero la matriz permanece.

Desde el derecho internacional, lo ocurrido reviste una gravedad extrema. La prohibición del uso de la fuerza no es una consigna política ni una cláusula decorativa. Es el núcleo del sistema jurídico internacional moderno, pensado precisamente para evitar que las potencias impongan su voluntad por la vía armada. Cuando un Estado decide ignorar ese principio, no solo vulnera la soberanía de otro: erosiona el andamiaje jurídico que busca contener la violencia como forma de hacer política.

La legítima defensa, tantas veces invocada como salvoconducto, tiene límites claros. No habilita intervenciones preventivas, ni castigos ejemplares, ni amenazas difusas convertidas en ataques concretos. Vaciarla de contenido es, en los hechos, habilitar un mundo donde la fuerza vuelve a ocupar el centro del escenario internacional sin control alguno.

Estados Unidos ha convertido esa distorsión en política exterior. Se arroga la facultad de decidir qué gobiernos son aceptables, qué soberanías son tolerables y cuáles pueden ser suspendidas. En ese marco, el derecho internacional deja de ser una norma común y se transforma en un lenguaje selectivo, utilizado para legitimar decisiones ya adoptadas desde el poder militar.

El silencio de buena parte de la comunidad internacional frente a estos hechos no es neutral. Es parte del problema. La impunidad no es un accidente ni una omisión: es una construcción política sostenida en el tiempo, que naturaliza que ciertas potencias actúen por fuera de toda legalidad sin enfrentar consecuencias reales.

El estado de conmoción exterior decretado por Venezuela no debería analizarse como un exceso interno, sino como una respuesta a una agresión que jamás debió producirse. También expone el fracaso de los mecanismos multilaterales y la fragilidad de un orden jurídico que se desvanece cuando choca con los intereses de quienes concentran el poder global.

No hay orden internacional posible cuando una potencia decide quién vive en paz y quién bajo las bombas, cuando la soberanía se respeta solo si resulta funcional y la guerra se normaliza como herramienta de política exterior. Cada ataque tolerado, cada silencio diplomático, cada eufemismo que evita nombrar la agresión consolida un mundo más violento y menos justo.

Porque no se trata de Venezuela, ni siquiera de Estados Unidos. Se trata de decidir si el derecho internacional sigue siendo un límite real al poder o una ficción conveniente que se invoca cuando disciplina a otros y se descarta cuando incomoda a los de siempre. Y en ese mundo, no hay neutralidad posible: o se defiende el derecho frente a la fuerza, o se acepta que la guerra vuelva a ser la forma legítima de hacer política internacional.